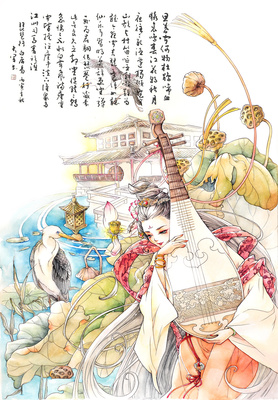

在璀璨的唐宋詩壇上,白居易以其深沉的筆觸和悲憫的情懷,成為照亮無數人心靈的一束光。而《琵琶行》正是這光芒中最動人的一束,穿越千年時光,依然溫暖著無數游子與失意者的心。

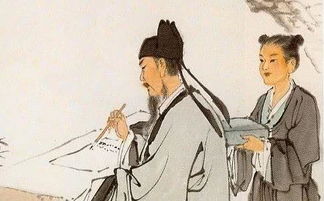

《琵琶行》創作于元和十一年(816年),時值白居易被貶江州司馬期間。詩中通過一位琵琶女的悲劇命運,巧妙地將個人仕途失意與普通百姓的悲歡離合交織在一起。"同是天涯淪落人,相逢何必曾相識"的千古名句,道出了人世間最為深刻的共鳴——在命運的洪流中,每個人都是漂泊的過客。

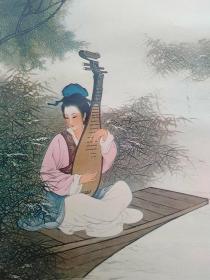

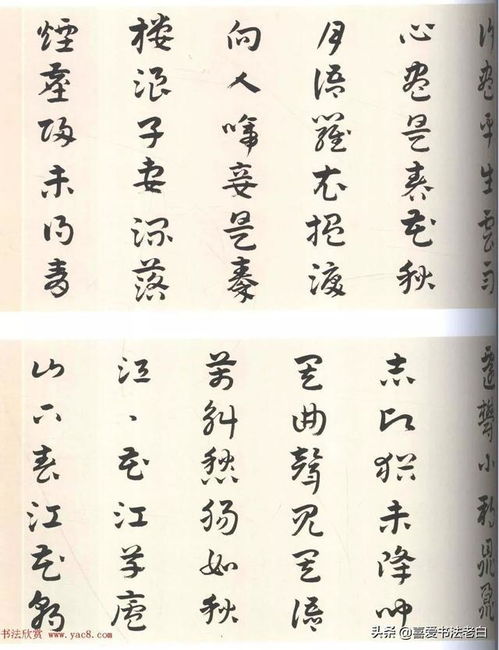

這首詩的藝術成就首先體現在其精湛的音樂描寫上。從"轉軸撥弦三兩聲"到"大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語",白居易將抽象的琵琶聲化為具體可感的意象,讓讀者仿佛親耳聆聽到那悲涼婉轉的旋律。這種化不可見為可見的藝術手法,展現了他超凡的語言駕馭能力。

更重要的是,《琵琶行》超越了個人的哀愁,升華為對普遍人生困境的深切關懷。詩中琵琶女"老大嫁作商人婦"的無奈,與詩人"謫居臥病潯陽城"的落寞相互映照,構成了唐代社會不同階層人士共同的精神困境。這種跨越階級的人文關懷,使得《琵琶行》成為真正意義上的大眾詩歌。

千余年來,《琵琶行》以其真摯的情感和深刻的人生感悟,在不同的時代持續發揮著撫慰人心的作用。無論是遭遇仕途挫折的士人,還是經歷生活磨難的百姓,都能在這首詩中尋得共鳴與慰藉。它告訴我們:人生難免失意,但通過藝術的表達和心靈的共鳴,我們能夠在彼此的傷痛中找到繼續前行的力量。

正如詩中所言:"座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕。"白居易的淚水不僅是為琵琶女而流,更是為所有在命運中掙扎的靈魂而流。《琵琶行》這束詩壇之光,至今仍在照亮著我們前行的道路,提醒我們:在人生的漂泊中,藝術與共情永遠是最溫暖的港灣。