董其昌(1555-1636),明代著名書畫家、藝術理論家,字玄宰,號思白,謚文敏,世稱“董文敏”。其書法以行楷見長,融晉唐風韻于一體,筆法清秀飄逸,結構疏朗有致,對后世影響深遠。《琵琶行》作為唐代詩人白居易的經(jīng)典長篇敘事詩,以琵琶女的身世興衰抒寫人生感慨,歷來為文人墨客所鐘愛,成為書法創(chuàng)作的重要題材。

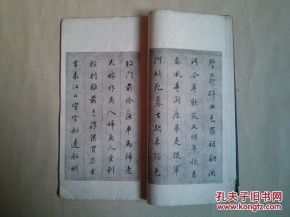

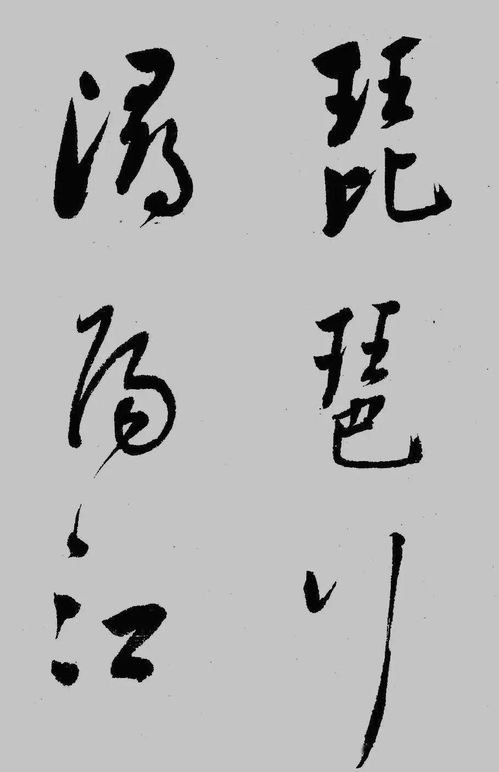

民國時期,珂羅版印刷技術由西方傳入中國,以其能夠高度還原原作筆墨神韻的特點,被廣泛用于珍貴書畫的復制傳播。董其昌行楷《琵琶行》真跡卷經(jīng)珂羅版精印后,不僅保留了原作的筆意流轉(zhuǎn)與墨色濃淡,更使得這一藝術瑰寶得以面向更廣泛的受眾。卷中董其昌以行楷書體揮毫,字里行間可見其崇尚“淡雅”的美學追求:起筆從容,行筆流暢,收筆含蓄,整體章法疏密相間,仿佛與詩中“弦弦掩抑聲聲思”的意境相呼應。

此卷作品兼具文學與書法的雙重價值。一方面,它再現(xiàn)了白居易《琵琶行》中“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識”的深沉情感;另一方面,也展現(xiàn)了董其昌作為晚明書壇領袖的獨特風格——在繼承趙孟頫、米芾等前人的基礎上,融入禪意與個人性情,形成“生秀淡雅”的書風。通過珂羅版的精良制作,后世學者與藝術愛好者可一窺真跡的神采,感受董其昌如何以筆墨詮釋詩歌的韻律與情感。

如今,民國珂羅版《明董文敏行楷琵琶行真蹟卷》已成為研究董其昌書法與民國印刷史的重要實物。它不僅是藝術復制的典范,更見證了中國傳統(tǒng)文化在近代技術革新中的傳承與發(fā)展。欣賞此卷,猶如漫步于詩、書、印交織的園林,聆聽一場跨越時空的琵琶清音。