815年(唐憲宗元和十年)六月三日拂曉,大唐宰相武元衡在上朝途中遭遇刺客伏擊,當場殞命。這位力主削藩的宰相頭顱被砍下帶走,長安街頭血染官袍,成為中唐政治史上最觸目驚心的場景之一。這起震驚朝野的刺殺案,不僅暴露了藩鎮勢力與中央政府的尖銳矛盾,更意外催生了中國文學史上的一顆明珠——白居易的《琵琶行》。

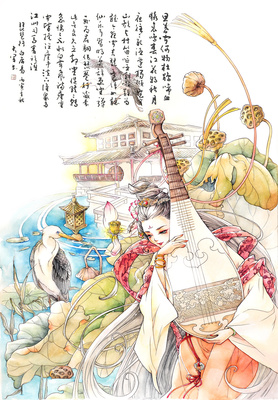

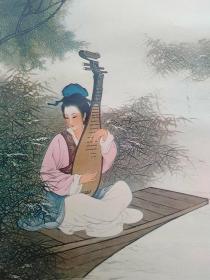

血案發生后,時任太子左贊善大夫的白居易率先上疏要求嚴懲兇手,卻因“越職言事”被貶為江州司馬。這次貶謫成為詩人創作生涯的重要轉折點。在江州任上的次年秋夜,白居易在潯陽江頭送客時,偶遇一位身世飄零的琵琶女,聽著她如泣如訴的彈奏,聯想到自身遭遇,揮筆寫下了長達六百一十六言的《琵琶行》。

詩中“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識”的千古名句,表面寫的是詩人與歌女的共鳴,實則暗含著對朝堂風云的深沉感慨。武元衡之死象征著大唐盛世的終結,而《琵琶行》中“潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲”的荒涼景象,恰與長安街頭的血色清晨形成隱秘呼應。琵琶女的“門前冷落鞍馬稀”,何嘗不是對日漸衰微的唐王朝的隱喻?

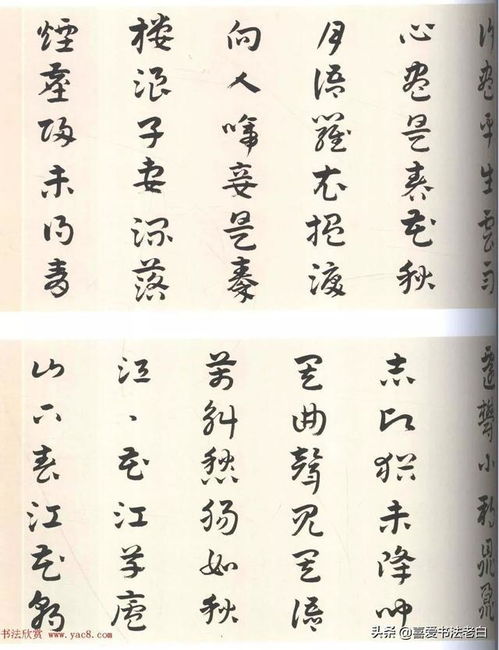

這首長篇敘事詩在藝術上開創了“以音樂寫人生”的典范,其中“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語”的音樂描寫,與“座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕”的情感宣泄相得益彰。更值得注意的是,詩中蘊含的淪落之痛與時代悲音,其精神源頭正可追溯至815年那場改變無數人命運的政治謀殺。

從宰相喋血到詩人謫居,從長安街頭的刀光劍影到潯陽江上的琵琶聲聲,這段歷史巧合般地串聯起政治與文學的雙重悲劇。《琵琶行》之所以能穿越千年依然動人,不僅在于其藝術成就,更在于它承載了一個時代知識分子在政治理想破滅后,對個人命運與家國興衰的深刻思考。當我們在月光下吟誦“今年歡笑復明年,秋月春風等閑度”時,不應忘記,這優美詩句背后,還回蕩著815年那個血色清晨的歷史余音。