日本自公元5世紀引入漢字以來,這一文字體系已在日本社會扎根逾千年。與韓國全面棄用漢字的文字改革不同,日本在保留漢字的同時創造出平假名、片假名等輔助文字系統,形成了獨特的文字生態。日本堅守漢字傳統的背后,蘊含著深刻的文化認同與實用考量。

漢字在日本的應用規模令人驚嘆:日本政府頒布的《常用漢字表》收錄2136字,但實際使用的漢字總數超過5萬個,遠超現代中文約3萬字的常用字庫。這一現象源于日本對漢字文化的創造性發展——他們不僅保留古漢語用字,還創造出大量「和制漢字」(如「峠」「榊」等),并賦予漢字新的音讀(音読み)和訓讀(訓読み)體系。

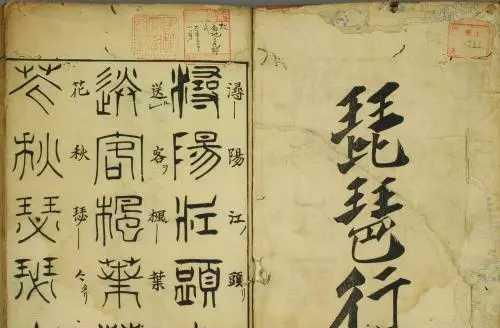

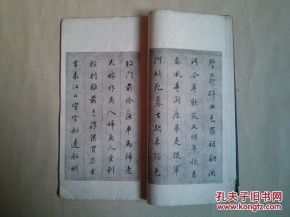

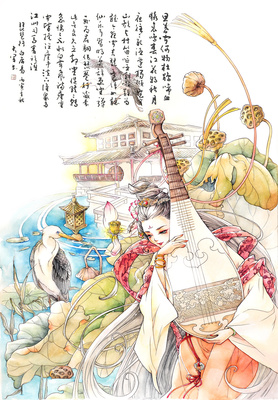

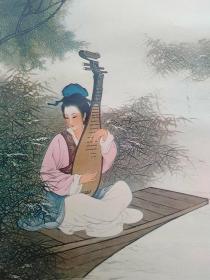

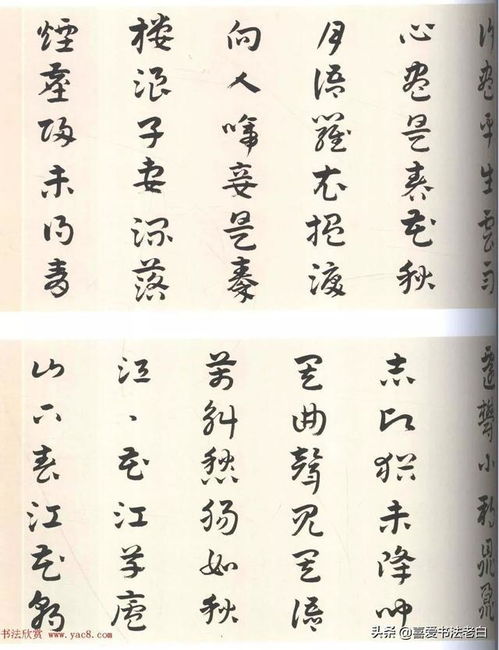

以《琵琶行》為例,這首白居易的經典詩作被收錄于日本中學教材,學生需要掌握詩中「潯陽江頭夜送客」「大弦嘈嘈如急雨」等句中的復雜漢字。這種對漢詩修養的重視,體現著日本將漢字視為連接東亞文明的重要紐帶。相較韓國推行純諺文書寫后出現的歷史文獻斷層,日本通過保留漢字成功維系了與古代文化典籍的連續性。

從實用角度觀察,漢字的表意特性有效彌補了日語同音詞過多的問題。例如「こうしょう」這個讀音可對應「交渉」「高尚」「考証」等十余個詞語,僅憑假名書寫極易產生歧義。而在信息技術時代,日本開發的JIS漢字編碼體系支持數萬字符,確保各類文獻能精準數字化——包括《萬葉集》古寫本中的異體字都能完整呈現。

值得注意的是,當代日本出現漢字能力衰退的隱憂。根據文化廳調查,能正確書寫「薔薇」「憂鬱」等復雜漢字的年輕人比例持續下降。為此日本文部科學省在2020年修訂《常用漢字表》,新增「俺」「麺」等28字,同時推出漢字能力檢定考試以強化文字教育。

漢字在日本走過的千年歷程,折射出文明交流的特殊范式:既非全盤接收亦非簡單割裂,而是通過本土化改造形成共生體系。這種文字智慧或許正是日本能同時編纂收錄5萬漢字的《大漢和辭典》,又將《琵琶行》這樣的漢詩名篇傳誦至今的深層原因。