董其昌,明代著名的書畫家、藝術理論家,其書法風格清俊飄逸,被后人尊為“南宗”畫派的代表人物。這位在藝術史上光芒四射的大師,晚年卻因權勢膨脹,蛻變為橫行鄉里的惡霸,這一反差令人唏噓。董其昌早年以才華橫溢著稱,官至禮部尚書,享有盛譽。但隨著年齡增長,他利用影響力在松江老家兼并土地、欺壓百姓,甚至縱容家人為非作歹,引發民憤。萬歷四十四年(1616年),當地百姓忍無可忍,爆發了“民抄董宦”事件,其宅邸被焚毀,財富遭劫掠,這一事件成為明代社會矛盾的一個縮影。

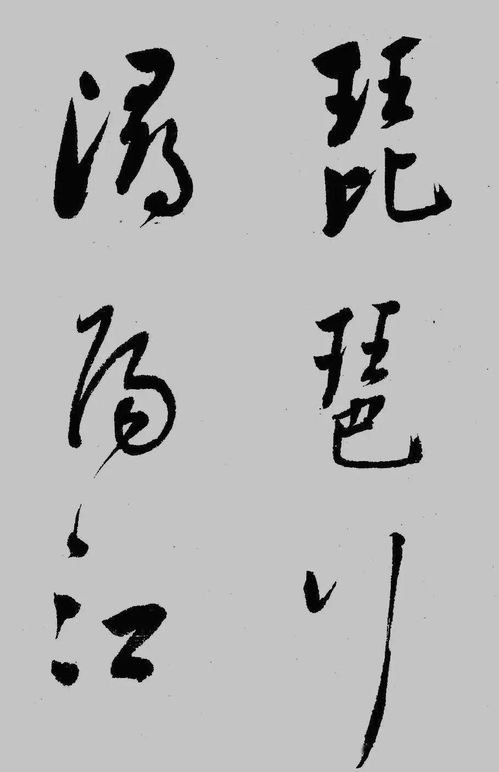

有趣的是,董其昌的藝術成就與道德瑕疵形成鮮明對比。他晚年曾品評白居易的《琵琶行》,或許在筆墨間流露對人生起伏的感悟,卻未能自省其行。《琵琶行》中“同是天涯淪落人”的慨嘆,仿佛是對董其昌命運的隱喻:藝術上的巔峰與人格的沉淪交織,警示后人才華與德行當并重。歷史評價董其昌,既肯定其“南北宗論”對后世藝術的深遠影響,也銘記其晚節不保的教訓,提醒我們:大師的光環下,人性的復雜與社會的責任永不可忽視。